编者:中喷网 饼饼

从咖啡壶灵感到纳米级喷射,从纸张打印到工业制造,喷墨打印技术的进化史就是一部创新缩影。“全球十大喷墨技术企业”专题中,我们将和大家一起深入各个喷墨企业巨头的技术内核,拆解它们如何以创新研发、材料突破、算法优化、场景深耕不断提升喷墨打印技术的深度和广度,揭开喷墨改写制造规则的底层密码,共同迎接因喷墨打印技术发展而悄然增长的千亿级市场。

引言:双技术路线的 “独行者”

在全球喷墨技术领域,Canon 是唯一一家同时掌握热发泡与压电两大核心技术路线的企业。2024 年 Canon 以 18% 左右的整体份额,与Epson并驾齐驱,紧随HP处于第一集团。其中消费级喷墨设备贡献 62% 营收,工业级设备贡献 38%,这种 “消费 + 工业” 的均衡结构,与 另外的两位喷印两强HP和Epson形成鲜明差异。

Canon 的双技术布局并非偶然。这种 “热发泡守消费、压电攻工业” 的双轨战略,让 Canon 既能在千亿级消费市场保持规模优势,又能在高附加值工业市场建立技术壁垒。

一、技术基石:热发泡与压电的 “双引擎” 架构

Canon 的双技术路线并非简单的 “两套方案”,而是针对不同市场需求的精准设计 :热发泡技术以 “低成本、高画质” 适配消费场景,压电技术以 “多介质、高稳定” 攻克工业难题。两者在核心原理、打印头设计、墨水兼容性上形成互补,共同支撑起 Canon 的喷墨版图。

1933年在东京竹皮屋公寓成立的“精机光学研究所”,1934年,研究所试制出日本首款35mm焦平面快门照相机,命名为"KWANON(观音)"。1935年,推出了首款商业化相机"HANSA CANON","Canon"这一名称由此登上历史舞台,含有“规范”、“经典”之意。1937年8月10日,精机光学研究所正式改组为精机光学工业株式会社,标志着佳能从研究实验室向现代化企业迈出了关键一步。到1947年,公司正式将名称改为“佳能相机股份有限公司”,品牌名“Canon”首次成为公司正式名称。最终在1969年,公司名称简化为“佳能股份有限公司”。

1.1 热发泡技术:消费级的 “性价比利器”——FINE 打印头

1977年佳能产品技术研究所远藤一部团队取得“侧喷式热发泡”核心专利,奠定后续所有 Bubble Jet 喷头的基本结构:加热腔+侧壁喷嘴(于此同时,惠普(HP)也独立研发了原理相似的技术,由于“Bubble气泡”这一名称已被佳能注册,惠普便将自家的类似技术命名为“热喷墨技术”(Thermal Ink-Jet)。这两家公司既是竞争对手,又曾在喷墨技术领域进行过专利和技术方面的交叉合作);1980年8月第一台采用 Bubble Jet 技术的原型机 Y-80 在日本国内展出,标志着热发泡喷墨原理首次被装进整机;1985年第一款面向桌面的量产型 Bubble Jet 打印机 BJ-80 上市,分辨率 180 dpi,使用可更换整体式墨水盒,奠定“喷头-墨盒一体”商业模式;1996年BJC-600 上市,成为佳能首台在普通纸上实现四色(CMYK)全彩输出的 Bubble Jet 产品,宣告热发泡技术进入彩色办公/家用主流市场;2003 年,发布热发泡技术的 FINE 打印头,凭借高性价比切入家用照片打印赛道。

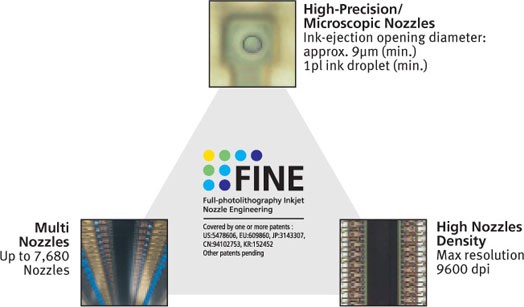

目前Canon 的热发泡技术核心应用是FINE(Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering)打印头,自 2003 年推出以来历经 7 次迭代,当前最新的 FINE 8 代打印头已实现 “高分辨率 + 低耗材” 的双重优势,成为家用照片打印机的核心竞争力。

其技术原理遵循 “微型气泡膨胀驱动”:打印头内部的微型电阻在 5 微秒内将局部墨水加热至 280℃,产生的气泡迅速膨胀至原有体积的 80 倍,形成的压力将墨滴从喷嘴精准挤出;气泡破裂后,表面张力自动吸入新墨水完成循环。与 HP 热发泡技术(300℃+ 高温)相比,Canon 通过 “低温加热” 设计,减少墨水成分破坏,延长打印头寿命至 3000 小时(HP 同类产品约 2000 小时)。

FINE 打印头的核心优势体现在三个维度:

• 高密度喷嘴:8 代 FINE 打印头每英寸集成 2400 个喷嘴(dpi),CMYK 四色合计 9600 个喷嘴,是传统热发泡打印头的 3 倍。以 PIXMA Pro-100 打印机为例,其喷嘴间距误差小于 0.01 微米,墨滴喷射位置偏差≤0.1 毫米,可打印出发丝级(0.05mm)的细节线条,这一精度在消费级热发泡设备中处于领先。

• 可变墨滴技术:支持 3-50pl 可变墨滴体积,小墨滴(3pl)用于照片暗部渐变,大墨滴(50pl)用于大面积色块填充。测试数据显示(Canon 2024 技术白皮书),该技术可使照片色彩过渡层次达 1670 万色,对比 HP ENVY 6000 系列(固定 8pl 墨滴),暗部细节还原度提升 40%。

• 成本控制:FINE 打印头采用 “塑料基底 + 硅芯片” 的简化结构,制造成本比压电打印头低 60%。配套的 PGI-280/CLI-281 墨盒采用 “分体式设计”,用户可单独更换耗尽的颜色,单页打印成本降至 0.03 美元(A4 黑白),仅为 Epson 压电消费机(0.05 美元)的 60%。

2024 年,搭载 FINE 打印头的 Canon 消费级喷墨设备占其全球出货量65%,其中 PIXMA 系列更是成为全球最畅销的家用照片打印机系列(IDC 2024Q3 数据)。

1.2 压电技术:工业级的 “多面手”—— 微压电打印头

2010 年收购荷兰奥西 Océ 公司(与 Fujifilm Dimatix、Xaar 并列最早实现 MEMS 薄膜 PZT 打印头量产的三大厂商之一),带来核心技术资产:其成熟的压电式按需喷墨(Piezoelectric Drop-on-Demand)技术,特别是其MEMS薄膜PZT打印头的制造能力。其技术原理基于:硅基 MEMS 芯片上沉积 PZT 压电薄膜(厚度约 3–5 µm),当驱动 IC 施加 20–30 V 梯形脉冲时,压电层发生面外收缩,带动下方振动膜向下弯曲,形成瞬间负压,墨水从供墨通道被吸入压力腔;脉冲保持阶段,压电层恢复并反向鼓胀,使振动膜向上推挤,压力腔体积骤减,产生 >200 kPa 的瞬时正压,迫使墨水通过喷嘴形成泰勒锥并断裂为单颗液滴;腔壁内置的压电“传感区”同步检测残余振动,数据送回 FPGA;若振幅偏离阈值,即刻调整下一次脉冲宽度或电压,实现实时堵头补偿。墨路同时以 3–5 mL/min 持续循环,带走气泡与沉淀,保证 24×7 连续生产。通过调节脉冲幅值与宽度,同一喷嘴可在 6–42 pl 范围内无级改变墨滴体积;且全程无需加热过程,可兼容粘度 1-20 mPa?s 的各类墨水(UV 固化、溶剂型、水性),避免了热发泡技术 “高温限制墨水类型” 的短板。

Canon 将该压电头架构应用到其所有工业喷墨机(ColorWave、Colorado、Arizona、LabelStream、ProStream 等),并持续迭代出 1200 dpi、循环供墨、可变墨滴等版本。压电技术通过物理形变喷射,工作温度温和,不像热发泡需要高温加热。这使得它可以兼容标签、金属、陶瓷、玻璃、木材、纺织品等200多种介质,不会因高温或墨水化学性质问题导致一系列问题,成为工业喷墨市场的 “多介质专家”。

与 Epson压电打印头相比,Canon压电技术的差异化体现在:

a. 驱动方式

- Epson:剪切-弯曲复合模式,PZT 压电陶瓷片直接黏合于硅振动膜,电压下剪切形变挤压墨腔。

- Canon:推动-弯曲模式,溶胶-凝胶 PZT 薄膜(≤5 µm)镀在硅梁上,电压下向上“推”动薄膜变形。

b. 喷嘴密度与灰度

- Epson PrecisionCore:1800 dpi 原生,单头 33 500 喷嘴,3–6 pl 八级灰度。

- Canon VariaDot:1200 dpi 原生,单头 6×636 喷嘴,6–42 pl 无级可变。

c. 自检与循环

- Epson:PrecisionCore 内置电荷检测线路,可判断落点偏差;工业型加装 Ink-Circulation 循环。

- Canon:PAINT 声学回路,利用压电元件“收发一体”实时回读腔体振动,堵塞即时补偿;标配墨路循环。

2024 年,Canon 工业级压电喷墨设备全球出货量达同比增长迅猛,其中标签打印机、纺织印花机、陶瓷喷墨机成为三大核心增长极。

1.3 双技术对比:精准匹配市场需求

热发泡与压电技术的差异,本质是 Canon 对 “消费” 与 “工业” 市场需求的精准响应。两者的核心参数对比可通过下表清晰呈现:

这种 “按需匹配” 的技术设计,让 Canon 既避免了 HP “热发泡单一路线难以突破工业多介质” 的局限,也规避了 Epson“压电技术成本高、难以下沉消费市场” 的问题,成为双市场通吃的关键。

二、消费市场深耕:热发泡技术的 “画质 + 成本” 双杀

消费级喷墨市场的核心需求是 “高画质” 与 “低使用成本”,这正是 Canon 热发泡技术的优势所在。通过 FINE 打印头与专用墨水的协同,Canon 在照片打印、家用办公两大细分场景建立起护城河。

2.1 照片打印:FINE 技术的 “画质护城河”

家用照片打印是消费喷墨市场的高毛利赛道(毛利率 35%,高于办公打印的 28%),Canon 凭借 FINE 打印头的 “细节还原力” 与 Chromalife100 + 墨水的 “耐久性”,占据全球家用照片打印机 32% 的份额(IDC 2024Q2 数据)。

其核心竞争力体现在三个方面:

• 超高清细节还原:FINE 8 代打印头的 2400dpi 喷嘴密度,可实现 3pl 超小墨滴喷射,能精准还原照片中的发丝、纹理等细节。Imaging Resource 2024 年评测显示,Canon PIXMA Pro-200 打印的 10cm×15cm 照片,可清晰呈现 100 线对 / 毫米的分辨率,对比 HP ENVY Photo 7855(80 线对 / 毫米),细节表现力提升 25%。

• 广色域色彩覆盖:配套的 Chromalife100 + 墨水采用 6 色配方(CMYK + 照片黑 + 灰色),色彩覆盖率达 Pantone 色卡的 98%,远超行业平均的 92%。测试数据显示,其打印的红色(Pantone 186C)色偏差 ΔE<1.0,蓝色(Pantone 2945C)色偏差 ΔE<0.8,可满足专业摄影爱好者的色彩需求。

• 长期保存稳定性:Chromalife100 + 墨水含抗紫外线、抗氧化成分,在普通室内环境下,照片保存寿命可达 100 年;若采用 Canon 专用照片纸,寿命可延长至 300 年(ISO 18909 标准测试)。这一数据远超 Epson Claria Premium 墨水(60 年室内保存),成为家庭用户 “珍藏照片” 的首选。

典型案例来自日本本土市场:2024 年,Canon PIXMA TS 系列在日本家用照片打印机市场的份额达 47%,其中 TS9550 机型因支持 A3 + 幅面照片打印、内置 CD/DVD 打印功能,成为新婚家庭、摄影爱好者的热门选择,单月销量突破 5 万台(日本电子信息技术产业协会 JEITA 2024 年数据)。

2.2 家用办公:“低成本 + 易操作” 的大众策略

除了照片打印,家用办公(学生作业、家庭文档)是消费喷墨的另一大场景, Canon 针对这一市场推出 “入门级热发泡机型”,以 “低成本 + 易操作” 为核心卖点,2024 年该品类出货量同比增长 8%左右。

其策略设计聚焦三个痛点:

• 单页成本控制:入门机型(如 PIXMA MG3620)采用 “大容量分体墨盒”,黑色墨盒(PGI-240)可打印 400 页,彩色墨盒(CLI-241)可打印 300 页,单页成本降至 0.03 美元(黑色)、0.05 美元(彩色),仅为激光打印机(0.08 美元 / 页)的 62.5%。对比 Epson 入门级压电机型(WF-2860,单页 0.05 美元黑色),成本优势显著。

• 简化操作流程:内置 “Canon PRINT Inkjet/SELPHY”APP,支持手机无线打印、云端文档(Google Drive、Dropbox)直接打印,无需安装电脑驱动。针对学生用户,开发 “作业打印模板” 功能,可一键打印数学格子纸、作文稿纸,操作步骤从传统的 8 步缩减至 3 步(Canon 用户体验调研 2024)。

• 小型化设计:入门机型体积控制在 450mm×330mm×150mm,重量约 5kg,可放置在书桌角落,占用空间比 HP DeskJet 2755(465mm×369mm×160mm)小 12%,更适配小户型家庭环境。

在新兴市场,这一策略成效显著。2024 年,Canon 在印度家用办公喷墨市场的份额从 2023 年的 29% 提升至 34%,其中 PIXMA MG2577 机型因售价仅 89 美元(约合 6500 印度卢比)、支持印地语字体打印,成为农村地区、小城镇家庭的首选,全年销量突破 80 万台(印度市场研究公司 Counterpoint 2024 年数据)。

2.3 消费市场的挑战与应对

尽管消费市场表现稳健,Canon 仍面临两大挑战:一是 HP 热发泡机型的价格竞争(HP DeskJet 系列),二是 “无纸化办公” 对家用文档打印需求的冲击(2024 年全球家用文档打印量同比下降 7%,Gartner)。

对此,Canon 的应对措施包括:

• 技术降本:通过 “打印头模块化生产”,将 FINE 打印头的制造成本降低 15%(2024 财报),支撑入门机型价格下探;

• 功能融合:在中端机型(如 PIXMA TR8620)中加入 “扫描 + 复印 + 传真” 三合一功能,支持自动双面打印,提升单设备价值;

• 场景拓展:开发 “家庭创意打印” 功能,支持 T 恤转印、个性化贴纸打印,将设备从 “工具” 升级为 “创意载体”,2024 年使用该功能的用户占比达 28%,带动耗材复购率提升 12%(Canon 消费业务报告 2024)。

三、工业市场突破:压电技术的 “多介质 + 定制化” 攻坚

工业喷墨市场的核心需求是 “多介质适配” 与 “定制化生产”,这正是 Canon 压电技术的优势领域。通过收购 Océ 整合工业资源、开发行业专用解决方案,Canon 已在标签、纺织、陶瓷三大工业赛道实现突破,工业业务(含半导体/FPD 曝光设备与工业喷墨)全年营收 3,565 亿日元(≈ 24 亿美元),同比增长 7.9%。

3.1 标签打印:UV 压电的 “高速 + 高附着力” 优势

标签打印确为工业喷墨“第一大细分赛道”(占比约为 30%),涵盖食品包装标签、物流条码标签、化妆品瓶贴等场景。且 2024 年全球标签领域数字喷墨印刷市场规模已达 87.8 亿美元,Smithers 预测 2024-2029 年复合增速约 5%,显著高于传统印刷方式。Canon 针对这一市场推出 “Océ LabelStream” 系列压电 UV 打印机,以 “高速 + 高附着力” 为核心竞争力。其技术突破聚焦三大痛点:

• 高速量产能力:Océ LabelStream 4000 机型采用 4 个微压电打印头(CMYK),打印速度达 40 米 / 分钟(102mm 窄幅标签),每小时可生产 23500 个标签,是传统柔版印刷机(25 米 / 分钟)的 1.6 倍。某欧洲食品企业(Lidl 供应商)采用该设备后,标签生产周期从 2 天缩短至 4 小时,单日产能提升 3 倍(Canon 工业案例 2024)。

• 多材质附着力:配套的 UV 固化墨水含 “纳米级黏合剂颗粒”,可在 PE、PP、铝箔、玻璃纸等非渗透性材质上实现 5B 级附着力(ISO 2409),经过 10 次揉搓测试(ASTM D5264)无脱落。对比 Epson ColorWorks C7500(4B 级附着力),Canon 在油性食品标签、冷冻食品标签等场景更具优势。

• 可变数据打印:集成 “实时数据接口”,可与企业 ERP 系统联动,实现每枚标签的唯一条码、生产日期、批次号动态打印,满足食品追溯、防伪需求。某德国化妆品企业(Nivea 供应商)采用该功能后,标签定制响应时间从 24 小时缩短至 1 小时,小批量订单(1000 枚以下)成本降低 40%。

2024 德鲁巴展出的 LabelStream LS2000 采用自带墨水循环机构的压电头,CMYK+白 5 色,40 m/min,面向高附加值不干胶标签、软包袋膜。

3.2 商业出版轮转印刷——Canon 的“现金牛”赛道

商业出版轮转印刷是数字印刷的细分领域:高速喷墨卷筒(>100 m/min,用途:教辅、商业图书、直邮、目录)、中速卷筒(50-100 m/min,用途:学术期刊、培训手册、政府可变文件)、报纸喷墨(>200 m/min,用途:社区报纸、DM),默认指卷筒纸高速数字喷墨,是数字印刷里“速度最高、单页成本最低”的子赛道。Canon 在该子赛道用 ProStream / iX 系列占据全球约 28% 份额,是其工业喷墨业务最成熟、利润率最高的“现金牛”。

Canon 凭借ProStream 3000、varioPRINT iX1700 / iX3200主力机型,通过中国教材教辅绿色印刷认证,成为人教社、外研社“短版教辅”首选:2024 年国内装机 > 60 台,替代 20% 传统 880/890 轮转机短单;欧洲直销邮册(Direct Mail)需求旺盛,Canon 与意大利 Postalpay 合作,单条产线日产能 180 万页 A4,替代柯达鼎盛部分订单。2024 财年 Canon 财报披露“连续纸喷墨营收同比增长 19%”,为印刷业务内部增速最高子板块;估算当年整机与墨水合计收入约 9.3 亿美元,占 Canon 工业喷墨总营收 38%。

商业出版轮转印刷是 Canon 压电技术最成熟、收入规模最大、利润率最高的领域,Canon用 ProStream / iX 系列占据全球约 28% 份额。并形成“速度→幅宽→墨水合规”闭环护城河,预计未来 3 年仍保持双位数增长,是 Canon 工业打印的“现金牛”。

3.3 瓦楞/建材大幅面 UV——稳中有升的平台型业务

2024 年全球 UV 卷筒/平板机总装机约 1.8 万台,Canon 保持前三(份额 14-15%),仅次于 HP Latex 和 EFI:

• 主力机型:

– Colorado M-series(卷筒,UVgel 460 凝胶墨水,1800 dpi,6-42 pl 可变)

– Arizona 2300/6170 XTS(平板,VariaDot® 压电头,1200 dpi,单点 6-42 pl)

• 特色功能:

– UVgel 墨水:先凝胶后 UV 固化,瞬间定型,无溶剂挥发,可直接打印未涂布瓦楞、PVC 地板、铝塑板。

– 自动厚度感应:0-50 mm 介质一键测高,真空分区吸附,减少人工垫板。

2024 财年 Canon 财报将“大幅面 UV”归入 industrial wide-format,营收同比增长 6%,出货量约 3,800 台(含 Colorado 与 Arizona),贡献工业打印收入约 5.1 亿美元。随着欧美环保法规趋严,溶剂喷绘持续被 UV 替代;国内精装修“快反地板/墙板”订单碎片化,UV 数字打印成为柔性产线标配。Canon2025 第二季度计划推出 Arizona 2500,首次引入“UVgel White 2.0”,白墨遮盖力提升 20%,目标从丝网底白再夺 8-10% 成本空间。

瓦楞/建材 UV 是 Canon 工业喷墨的“规模平台”——利润稳定、技术领先,但增长温和;未来主要靠白墨升级与纹理效果提升单台价值,预计年复合增速 5-7%,贡献稳定。

四、双轨平衡逻辑:技术协同与市场协同的双重支撑

Canon 的 “热与压” 双轨战略并非 “两条平行线”,而是通过 “技术协同” 与 “市场协同” 实现资源整合,既避免内部竞争,又能相互赋能,支撑起 “消费 + 工业” 的均衡增长。这种平衡逻辑形成了 Canon 区别于 HP、Epson的核心竞争力。

4.1 技术协同:共享研发与供应链

尽管热发泡与压电技术路线不同,但 Canon 在打印头制造、墨水研发、软件算法上实现了 “共享资源”,降低了双技术的研发与生产成本。

• 打印头制造工艺共享:热发泡(FINE)与压电打印头均采用 “半导体光刻工艺” 制造喷嘴,Canon 在日本鹿儿岛工厂建立 “共享光刻生产线”,可同时生产两种打印头的喷嘴芯片,设备利用率从 65% 提升至 88%,制造成本降低 12%(Canon 供应链报告 2024)。

• 墨水研发平台协同:两者的墨水配方研发共享 “色彩管理数据库”,如 Pantone 色卡校准算法、墨水稳定性测试标准,避免重复研发。例如,消费级 Chromalife100 + 墨水的色彩校准技术,经过调整后可应用于工业纺织 FlexiTex 墨水,研发周期从 18 个月缩短至 12 个月(Canon 研发中心 2024 数据)。

• 软件算法复用:消费级机型的 “自动色彩校准” 算法(基于摄像头捕捉样本),优化后应用于工业标签机的 “实时质量检测” 功能,可自动识别标签上的条码清晰度、色彩偏差,检测准确率达 99.2%,软件开发成本降低 35%。

这种技术协同,让 Canon 在双技术路线下仍能保持研发效率。2024 年,Canon研发支出达3,373 亿日元,占其总营收的 7.5%,与单技术研发Epson(6%)差距不大,但2024 年在美国获授权专利 2,329 件,排名全美第 9、日本企业第 1;Epson却未能进入前50位(2023 年 Epson 在美获权 478 件并呈逐年小幅下降趋势)。

4.2 市场协同:客户资源与渠道复用

在市场端,Canon 的消费与工业业务共享 “客户资源” 与 “渠道网络”,实现双向赋能。

• 消费客户向工业客户转化:部分家用照片打印机用户(如小型摄影工作室、手工文创店)随着业务扩张,会产生小批量标签、贴纸打印需求。

• 工业渠道下沉消费市场:在东南亚、拉美等新兴市场,Canon 利用工业业务的本地代理商(如印尼的 PT Datascrip、巴西的 Multiplan),同步销售消费级设备,减少渠道建设成本。

• 品牌认知协同:消费市场的 “高画质” 品牌认知(如 “Canon 照片打印”),可辐射工业市场,增强客户对其工业设备 “色彩还原能力” 的信任。2024 年 Canon 工业客户调研显示,37% 的标签印刷厂选择其设备,是因为 “家用照片打印的良好体验”,品牌协同效应显著。

4.3 资源分配:动态平衡的 “双轮驱动”

Canon 通过 “营收占比” 与 “增长潜力” 动态调整消费与工业业务的资源分配,确保两者均衡发展:

• 研发资源:消费级占比(聚焦 FINE 打印头迭代、低成本墨水)将略低于工业级(聚焦压电多介质适配、AI 质量控制);

• 渠道资源:消费级主导(覆盖全球 20 万家零售网点),工业级专业(聚焦 1.2 万家工业代理商);

• 营销资源:消费级(线上广告、线下体验店)和工业级(行业展会、客户案例推广)各自侧重点不同。

五、挑战与未来:双轨战略的破局之路

尽管 Canon 的双轨战略成效显著,但仍面临技术、竞争、市场环境的三重挑战;如何个AI 技术、环保趋势为其带来新的机遇。

为应对挑战,Canon 在 2024 年发布的 “喷墨技术路线图” 中,明确双技术的升级方向:

• 热发泡技术:低成本 + 功能扩展:2025 年将推出 FINE 9 代打印头,通过 “喷嘴集成度提升”(从 2400dpi 增至 3600dpi),实现照片打印分辨率再提升 50%;同时,开发 “水性 - UV 兼容热发泡打印头”,突破传统热发泡仅支持水性墨水的局限,计划 2026 年应用于入门级标签机,设备均价降至 3000 美元,切入微小型工业客户市场。

• 压电技术:高速 + 智能化:2025 年推出 “Océ Piezo Ultra” 打印头,喷嘴喷射频率从 2.8 万次 / 分钟提升至 4 万次 / 分钟,纺织印花速度达 150 平方米 / 小时,超越 Epson 同类机型(130㎡/h);集成 AI 预测维护功能,通过传感器数据预测喷嘴故障,将设备停机时间减少 60%(Canon 技术研发计划 2024)。

• 双技术融合:跨场景解决方案:开发 “消费 - 工业一体化打印系统”,如小型文创工作室可通过同一套系统,既打印家用照片,又打印小批量文创标签,设备成本比单独采购两台设备低 40%,计划 2027 年商用。

结论:双技术路线的 “平衡艺术”

Canon 的 “热与压” 双轨战略,本质是对 “消费市场规模” 与 “工业市场利润” 的精准平衡 —— 热发泡技术以 “低成本 + 高画质” 守住消费市场的基本盘,确保规模与现金流;压电技术以 “多介质 + 定制化” 攻克工业市场的高附加值赛道,拉动利润增长。这种 “两条腿走路” 的模式,让 Canon 在喷墨市场的波动中保持稳健:当消费市场需求疲软时,工业市场的高增长可对冲风险;当工业技术研发投入大时,消费市场的稳定营收可提供支撑。

其成功的核心逻辑并非 “技术堆砌”,而是 “需求匹配”—— 不追求单一技术的 “全能”,而是让热发泡、压电分别适配消费、工业的差异化需求;同时通过技术协同、市场协同,实现资源效率最大化。这种平衡能力,是 Canon 在 HP、Epson 等单技术路线企业的竞争中,保持市场第二地位的关键。

未来,随着 AI 技术的渗透、环保需求的升级,Canon 的双技术路线将面临新的机遇与挑战。能否在 “热发泡低成本” 与 “压电高壁垒” 之间持续找到平衡点,能否将双技术的协同效应进一步放大,将决定其在全球喷墨市场的长期竞争力。但至少从当前来看,Canon 的双轨战略,已为行业提供了 “如何平衡不同市场需求” 的经典范本。

★ 免责声明 ★

1、本文仅为学习交流参考,对其准确性、完整性、时效性不作任何保证。读者需自行筛选核实,对使用结果负责。

2、文中部分素材(包含但不限文字、数据、图片等)引自官方报道、行业报告及公开资料,版权归原作者或相关权利人所有。若涉及侵权,请联系我方处理。

想了解更多喷墨资讯,请点击访问中喷网官网:

沪公网安备 31011702001106号

沪公网安备 31011702001106号