在厨房里,一台看似普通的机器正缓缓“吐出”一层层丝滑的巧克力花瓣,而另一间实验室中,科学家们尝试用植物蛋白“打印”出带大理石纹路的“牛排”——这并非科幻电影的场景,而是3D打印技术正在食品领域掀起的创新浪潮。从甜品店橱窗中精致的巧克力雕塑,到实验室里颠覆传统农业的人造肉实验,这项技术正在重新定义人类对食物的认知与创造方式。

当美食遇上代码

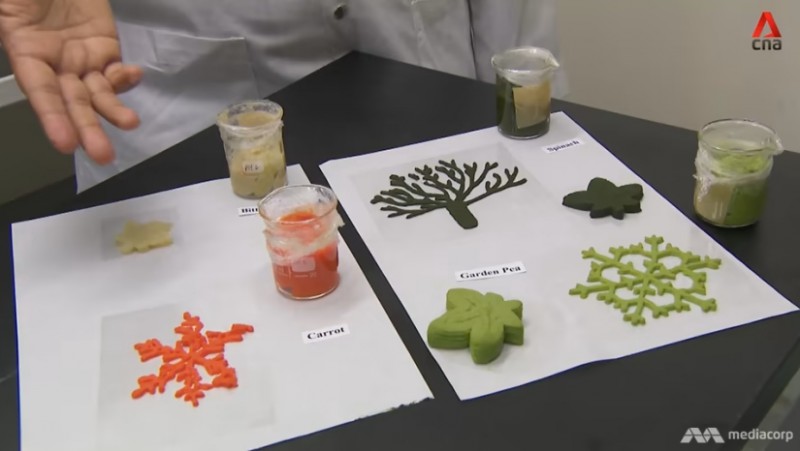

3D打印食品的核心原理,是将数字化设计与食品材料科学结合。通过将巧克力、面团、蛋白质糊等可食用材料处理成特定黏度的“墨水”,配合精准的温度控制和分层堆积技术,机器能够将三维模型转化为可食用的实体。例如,巧克力3D打印通常采用熔融沉积技术,将可可脂维持在32℃的微妙熔点,既保持流动性又避免焦化;而人造肉打印则更多依赖光固化或挤压成型技术,用豌豆蛋白、藻类提取物等原料构建出模仿真实肌肉纤维的复杂结构。这种技术的魅力在于,它打破了传统食品加工中模具和手工塑形的限制,让天马行空的造型设计与分子级材料控制成为可能。

从舌尖艺术到食物革命

在高端餐饮领域,3D打印早已不是新鲜事。米其林餐厅用它制作出蝴蝶翅膀般纤薄的糖艺装饰,巧克力大师借助算法生成自然界中不存在的几何形状,甚至有人打印出内部嵌有液态夹心的糖果,咬破瞬间迸发的口感令人称奇。但更深刻的变革发生在可持续食品开发领域:以色列初创公司Redefine Meat通过多层打印技术,用植物蛋白复刻出带有“肌理”和“脂肪纹路”的素牛排;西班牙企业Novameat则研发出可模拟动物肌肉纤维的微挤压技术,使人造肉的口感逼近真肉。这些实验不仅关乎味觉体验,更指向一个未来——人类或许能摆脱对畜牧业的依赖,直接“打印”出营养均衡的蛋白质来源。

技术瓶颈与伦理争议

尽管前景光明,3D打印食品仍面临多重挑战。技术层面,食材的流变特性让打印过程充满变数:巧克力可能在管道中结晶堵塞,植物蛋白糊容易在堆积时塌陷,需要针对每种材料开发专属的温控系统和打印参数。更复杂的是社会接受度问题,当食物不再源于土地或牲畜,而是从实验室的打印机中诞生,人们难免产生“这不是天然食物”的心理抗拒。欧盟已开始讨论3D打印食品的标签规范,要求明确标注“实验室制造”等字样;宗教团体则在争论这类产品是否符合饮食教规。就连美食评论家也分成两派:有人认为这是烹饪艺术的进化,另一些人则批评它剥夺了食物的人文温度。

未来餐桌的无限可行性

在NASA的实验室里,科学家正在研究用宇航员代谢废物中的碳素作为原料,在太空任务中打印营养餐;在医疗领域,3D打印机可以根据患者吞咽能力定制不同质地的老年膳食,或是为糖尿病人精准调控食物含糖量。更有激进的研究者设想,未来的家庭厨房或许会配备“食物打印机”,人们只需下载菜谱文件,就能随时打印出个性化定制的披萨或寿司。这场从实验室蔓延到日常生活的食品革命,既包含着对技术极限的挑战,也引发着对人类饮食文明的重新思考——当“制造”逐渐取代“烹饪”,食物最终会成为纯粹的功能性产品,还是在科技赋能下绽放出新的美学价值?答案或许就藏在下一次打印喷头挤出的那缕巧克力丝中。

沪公网安备 31011702001106号

沪公网安备 31011702001106号