编者:中喷网 饼饼

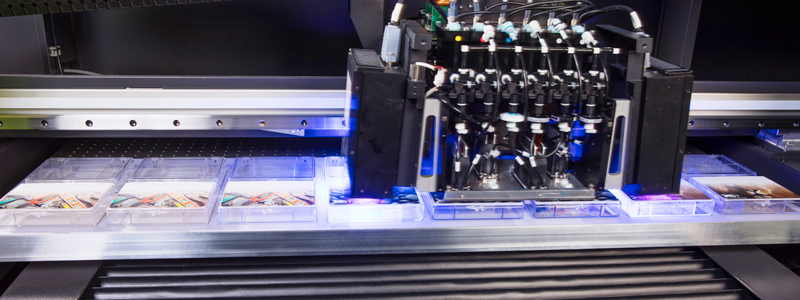

在2025年浙江义乌的一次纺织印花展上,国产高速数码印花机正以150 m²/h的印刷速度滚动出绚丽的图案,然而设备上最关键的喷头——决定1200 dpi分辨率与5皮升墨滴控制精度的核心部件——却清一色贴着日本京瓷或英国赛尔的标牌。同样的场景也出现在深圳某3D打印实验室、上海张江的生物芯片代工厂以及合肥的柔性OLED产线:喷头被欧美日企业“卡脖子”的局面,已经成为制约中国高端装备向价值链顶端跃升的“最后一公里”。

“我们的整机系统可以做到世界TOP3,但喷头成本占到整机30%以上,且供货周期、技术规格完全受制于人。”——这是一位国产数码印花设备上市公司CTO的公开抱怨,也道出了国产喷头产业在高精度制造领域的集体困境。

一、行业概述:喷墨打印技术的发展与应用

1.1 喷墨打印技术的演进历程

喷墨打印技术作为 20 世纪后期发展起来的一项重要数字成像技术,经历了从简单字符打印到高精度工业应用的漫长演进过程。早在 20 世纪 70 年代,爱普生就开始了压电技术的研究,直到 20 多年后的 1994 年,爱普生才将它商业化,发明出微压电打印技术(MicroPiezo),为喷墨打印技术奠定了基础。此后,随着材料科学、微电子技术和精密机械制造的发展,喷墨打印技术逐渐从办公室打印领域扩展到工业制造的各个角落。

进入 21 世纪,特别是 2010 年后,喷墨打印技术迎来了爆发式增长。2011 年,中国工信部将 "喷墨数字印刷机压电式喷墨打印头制造技术" 列为我国需要集中突破的产业关键共性技术,标志着国家层面开始重视这一技术的发展。2014 年,国内企业爱司凯经过多次生产工艺的改进,研发出第一款 256 孔的压电式喷墨打印头,但因精度问题未能实现量产。

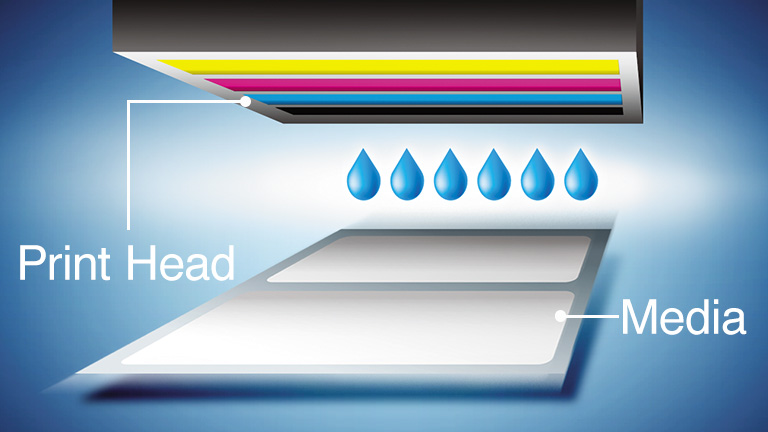

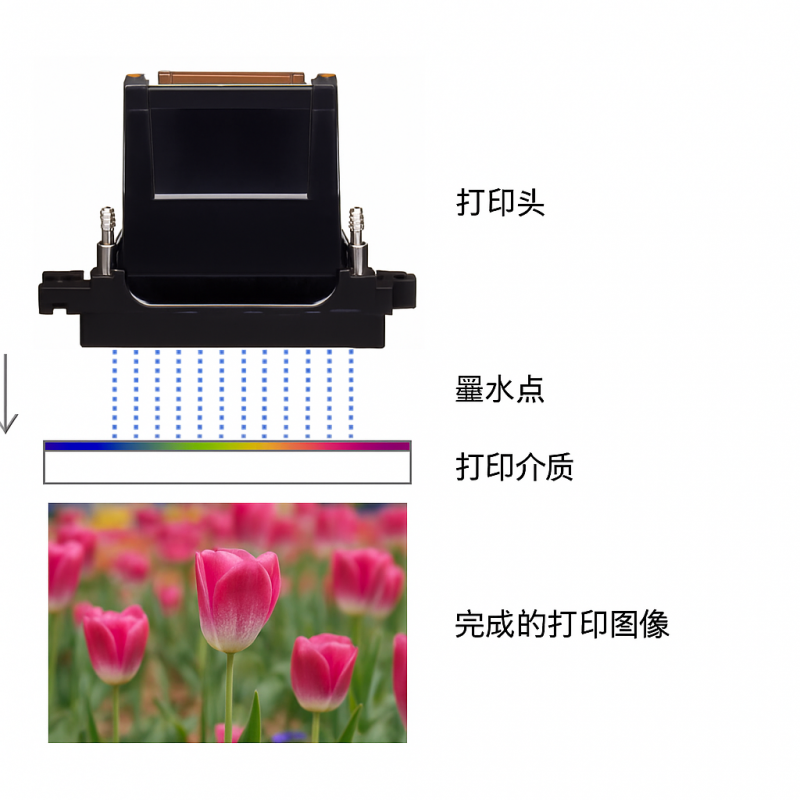

到 2025 年,喷墨打印技术已成为工业制造领域不可或缺的关键技术。从单个喷嘴选择性地喷射不同尺寸墨滴的技术实现了高质量图像的彩色打印,其压电元件的结构设计与喷射性能,确保了 PrecisionCore 打印头能与多种墨水兼容,包括水性墨水、生态溶剂墨水及紫外光固化墨水等。全球市场规模预计从 2025 年的 78 亿美元增长至 2030 年的 152 亿美元,年复合增长率达 14.3%。

1.2 喷墨打印技术的广泛应用

喷墨打印技术凭借其非接触式、高精度、灵活性强等特点,已广泛应用于多个领域,形成了多元化的应用生态系统。

广告与印刷领域:作为喷墨技术的传统应用领域,广告喷绘以 22% 的占比领跑市场,其中采用爱普生 PrecisionCore 技术的打印头在广告行业表现出色,其 T3200、13200、11600 三大喷头家族满足了广告行业的多元需求。

纺织与服装行业:数码直喷印花实现了连续式工业化生产,爱普生的 S3200-A3 打印头将墨水的粘度提升到了 5-7,配合新的波形控制技术,实现了在不损失打印精度的情况下,对面料进行安全、快速的直喷打印。纺织品数码印刷更以 14.5% 的增速狂飙突进,成为纺织行业的重要技术支撑。

建筑与装饰领域:喷墨技术在陶瓷装饰印刷、建筑建材表面处理等方面展现出巨大潜力。喷墨技术的应用使瓷砖和木纹打印实现了高度个性化和定制化,大幅提高了生产效率和产品质量。

PCB 制造与电子领域:喷墨技术在高精度 PCB 电子线路打印方面发挥着越来越重要的作用。正业九喷头超高速 PCB 字符喷印机采用直线电机运动模组及多点定位等技术,确保定位精度 ±38μm,重复精度 ±5μm,喷印分辨率达 720-1440dpi,最小线宽 75~100μm。

生物医疗领域:生物打印技术是喷墨技术的前沿应用,能够实现皮升级(万亿分之一升)精度的液体高通量处理。精密压电微喷墨喷头可用于细胞、蛋白质、酶、多肽等生物材料的图案化打印,为组织工程和再生医学研究提供了强有力的工具。

3D 打印与增材制造:喷墨技术与增材制造深度融合,2029 年将出现可同时完成结构打印和功能集成的复合制造系统,使航空航天领域应用成本降低 40%。爱司凯在 3D 打印领域取得了显著进展,其自主研发的 3D 喷墨打印头打破了国外品牌长期垄断的格局。

二、核心技术差距分析:高精度打印喷头的技术瓶颈

2.1 微机电系统(MEMS)加工工艺差距

MEMS(微机电系统)加工工艺是高精度打印喷头制造的核心技术,直接决定了喷头的喷嘴密度、喷射精度和可靠性。在这一领域,国内外存在显著差距。

喷嘴加工精度差距:爱普生通过 300nm 级光刻技术实现喷嘴密度提升 300%,单头喷嘴数量突破 4096 个,使陶瓷印花良品率从 85% 提升至 98%。相比之下,国内企业在喷嘴加工精度上还有较大差距,虽然国内已建立 8 英寸 MEMS 晶圆产线,但晶圆键合良率仅达 82%,远低于国际先进水平的 95% 以上。

材料选择与处理工艺:国际领先企业在 MEMS 材料选择上具有明显优势。例如,京瓷的 KJ4 系列打印头采用特殊材料组合,在 NASA 火星探测器部件制造中实现 0.1 毫米级精度。而国内企业在材料选择和处理工艺上仍有不足,中投产业研究院的研究表明,核心瓶颈在于 SOI 晶圆良率(国产<90% vs. 英飞凌>95%)与微流控芯片精度(国产微通道>10μm vs. 美国<5μm)。

加工设备与工艺稳定性:在 MEMS 加工设备方面,国际厂商拥有更为先进的光刻机、刻蚀机等关键设备。例如,日本企业采用的光刻机最小线宽可达 600nm,对准偏差精度 ±200nm。而国内虽然在 2025 年 6 月启动了国内首条 12 英寸 CMOS-MEMS 智能微流控芯片量产线,但在设备精度和工艺稳定性方面仍有差距。

封装技术差距:MEMS 封装技术是确保打印头长期稳定工作的关键。国际企业在封装技术上投入巨大,形成了成熟的封装工艺体系。相比之下,国内在 MEMS 封装技术上存在明显短板,导致打印头的使用寿命和稳定性不及国际产品。爱司凯通过自主研发,将喷头核心零部件的对位精度提升到了微米级,但在大规模生产中的一致性控制仍需提高。

2.2 材料科学领域的技术差距

材料科学是打印喷头技术的另一大核心领域,涉及压电材料、墨水兼容性、结构材料等多个方面。

压电材料性能差距:压电材料是压电式喷墨打印头的核心元件,其性能直接影响喷头的喷射频率和精度。国际领先企业如爱普生采用高性能 PZT(锆钛酸铅)材料,配合先进的薄膜沉积技术,实现了高精度的墨滴控制。而国内企业在压电材料的制备和性能优化方面存在差距,导致国产打印头的喷射频率和精度不及国际产品。据行业报告显示

采用新型锆钛酸铅(PZT)材料的打印头寿命突破 10000 小时,打印速度提升至 150 米 / 分钟,而国产同类产品在寿命和速度上仍有差距。

墨水兼容性与适应性:打印头与墨水的兼容性是影响打印质量和喷头寿命的关键因素。爱普生通过优化升级打印头墨路部件材料和粘着剂设计,提供了更广泛的墨水兼容性,并为墨水合作伙伴提供兼容性测试服务。相比之下,国产打印头在墨水兼容性方面存在局限,限制了其在不同应用领域的推广。珠海纳思达开发的纳米颜料分散技术,将色彩偏差率从行业平均的 5% 降至 1.5%,但其墨水兼容性仍不及国际领先水平。

结构材料耐久性:打印头在长期使用过程中需要承受频繁的压力变化和化学腐蚀,因此结构材料的耐久性至关重要。国际企业如京瓷、爱普生等通过特殊的材料处理工艺,显著提高了打印头的使用寿命。爱普生 I1600-A1 打印头在实验室测试中表现出优异的耐久性:压电体驱动耐久性达到 1060 亿次压电耐久后仍能正常使用,以 40KPa 压力清洗反复 1500 次后无漏墨现象。而国产打印头在类似测试中的表现通常不及国际产品。

特种材料应用差距:在一些特殊应用领域,如高温环境、强腐蚀环境等,需要使用特种材料制造的打印头。国际企业在特种材料应用方面积累了丰富经验,开发出多种适应特殊环境的打印头产品。相比之下,国内企业在特种材料应用方面较为滞后,限制了国产打印头在高端工业领域的应用拓展。

2.3 系统集成技术的差距

系统集成技术是将打印头、驱动电路、控制系统、供墨系统等多个组件整合成一个高效、稳定系统的关键技术。

多喷头协同控制技术:在大幅面打印设备中,通常需要多个打印头协同工作,这对系统集成提出了很高要求。国际企业如爱普生通过先进的多喷头协同控制技术,实现了高精度、高速度的打印输出。爱普生 PrecisionCore 高速微压电阵列打印头采用 36 个打印芯片沿对角线排列在宽度约 43 毫米的打印头上,形成了一个包含约 33,500 个有效嘴的紧凑型打印头。而国内企业在多喷头协同控制方面存在明显短板,导致打印质量和稳定性不及国际产品。

高精度定位与运动控制系统:打印系统的定位精度和运动控制精度直接影响打印质量。国际领先企业如富士 Dimatix DMP-2831 打印机的平台重复精度高达 ±25μm,液滴体积控制精度达到 1 皮升和 10 皮升可选。而国内企业在高精度定位和运动控制系统方面仍有差距,正业九喷头超高速 PCB 字符喷印机的定位精度为 ±38μm,虽然满足一般工业需求,但与国际顶级水平相比仍有提升空间。

智能控制算法与反馈系统:先进的控制算法和反馈系统是提高打印精度和稳定性的关键。国际企业在这方面投入巨大,开发出一系列智能控制算法和实时反馈系统。例如,智能闭环控制系统已成为行业标准,通过实时图像检测和机器学习算法,将打印定位误差控制在 ±5 微米内。而国内企业在智能控制算法和反馈系统方面相对滞后,导致打印质量和稳定性不及国际产品。

墨水供应与循环系统:高效、稳定的墨水供应和循环系统是保证打印质量和喷头寿命的重要因素。爱普生 S3200-A3 打印头采用墨水循环功能,令墨滴喷射更稳定。而国内企业在墨水供应和循环系统设计方面存在不足,导致墨水流动不均匀、气泡产生等问题,影响打印质量和喷头寿命。

三、性能指标对比:国产与国际高精度打印喷头的差距

3.1 分辨率与墨滴控制精度对比

分辨率和墨滴控制精度是衡量打印喷头性能的核心指标,直接影响打印质量和应用范围。

分辨率对比:国际领先打印头的分辨率已从传统的 600dpi 提升至 2400dpi 级。爱普生 PrecisionCore 技术通过 300nm 级光刻技术实现喷嘴密度提升 300%,单头喷嘴数量突破 4096 个。而国内企业在分辨率方面仍有差距,虽然国内企业在 2025 年将打印分辨率提升至 2400dpi 级,支持 50μm 以下线宽成型,但在实际应用中的稳定性和一致性仍不及国际产品。

墨滴体积控制精度:国际领先企业的墨滴体积控制精度已达到 3 皮升级,使印刷线宽缩小至 20 微米以下,满足精密电子电路、生物医药检测等新兴领域需求。例如,富士 Dimatix DMP-2831 打印机提供 1 皮升和 10 皮升两种液滴体积选择,可根据不同应用需求进行精确控制。而国内企业在墨滴体积控制精度方面存在差距,虽然国内已有企业开发出支持 50μm 以下线宽成型的打印头,但在微小墨滴控制的一致性和稳定性方面仍需提高。

墨滴形状与喷射方向控制:国际领先打印头能够精确控制墨滴形状和喷射方向,确保墨滴接近正圆并精准定位。爱司凯的技术资料显示,爱普生独有的 MEMS 技术制造而成的精密喷嘴和墨路,令喷射出的墨滴接近正圆,同时精准定位。而国内企业在墨滴形状和喷射方向控制方面仍有不足,导致打印质量和精度不及国际产品。

喷射频率与速度:国际领先打印头的喷射频率已达到 8kHz 以上,支持高速打印需求。据行业报告预测,微压电式喷头技术凭借 0.5 皮升的墨滴精度和 8kHz 以上的喷射频率成为主流配置,配合水性 UV 墨水的研发突破使打印速度提升至 150 米 / 分钟。而国内企业在喷射频率和速度方面存在差距,限制了在高速打印领域的应用。

3.2 材料性能与可靠性对比

材料性能和可靠性是影响打印头使用寿命和稳定性的关键因素,也是国产打印头与国际产品的主要差距所在。

压电材料性能:国际领先企业采用高性能 PZT(锆钛酸铅)材料,配合先进的薄膜沉积技术,实现了高精度的墨滴控制和长寿命工作。采用新型锆钛酸铅(PZT)材料的打印头寿命突破 10000 小时,打印速度提升至 150 米 / 分钟。而国内企业在压电材料的制备和性能优化方面存在差距,导致国产打印头的使用寿命和稳定性不及国际产品。

结构材料耐久性:打印头在长期使用过程中需要承受频繁的压力变化和化学腐蚀,因此结构材料的耐久性至关重要。爱普生 I1600-A1 打印头在实验室测试中表现出优异的耐久性:压电体驱动耐久性达到 1060 亿次压电耐久后仍能正常使用,以 40KPa 压力清洗反复 1500 次后无漏墨现象。而国产打印头在类似测试中的表现通常不及国际产品,限制了在高端工业领域的应用。

墨水兼容性与适应性:国际领先企业通过优化升级打印头墨路部件材料和粘着剂设计,提供了更广泛的墨水兼容性。爱普生还为墨水合作伙伴提供兼容性测试服务,优化合作伙伴墨水与打印头的适配性。相比之下,国产打印头在墨水兼容性方面存在局限,限制了其在不同应用领域的推广。珠海纳思达虽然在纳米颜料分散技术方面取得突破,将色彩偏差率从行业平均的 5% 降至 1.5%,但在墨水兼容性方面仍有提升空间。

工作环境适应性:国际领先打印头通常具有更广泛的工作环境适应性,包括温度、湿度、气压等环境因素的变化。例如,爱普生 T3200 打印头内置加热系统,令高速高画质打印一举两得,墨水稳定性更佳。而国产打印头在工作环境适应性方面存在不足,限制了在复杂工业环境中的应用。

3.3 系统稳定性与寿命对比

系统稳定性和寿命是衡量打印头工业应用价值的重要指标,直接影响用户的使用成本和生产效率。

连续工作稳定性:国际领先打印头具有优异的连续工作稳定性,能够在长时间高负荷工作条件下保持稳定的性能表现。柯尼卡 Konica KM1024i 喷墨打印头作为一款高精度打印头,采用了独立喷头设计,拥有 1024 个喷孔和 360dpi 的分辨率,能够实现高质量和高精度的打印效果。而国产打印头在连续工作稳定性方面存在差距,长时间使用后可能出现性能下降、喷嘴堵塞等问题,影响生产效率。

维护周期与便捷性:国际领先企业通常提供更完善的打印头维护方案和更长的维护周期。例如,爱普生喷墨打印头具有自动喷嘴补偿技术,保障稳定持续生产。而国产打印头在维护便捷性和维护周期方面存在不足,增加了用户的使用成本和维护工作量。

使用寿命对比:国际领先打印头的使用寿命普遍优于国产产品。采用新型锆钛酸铅(PZT)材料的打印头寿命突破 10000 小时,打印速度提升至 150 米 / 分钟(29)。而国产打印头的使用寿命通常较短,爱司凯自主研发的 3D 喷墨打印头虽然打破了国外品牌长期垄断的格局,但在使用寿命方面仍有提升空间。

故障诊断与修复能力:国际领先企业通常提供更完善的故障诊断和修复方案,能够快速定位并解决问题。而国产打印头在故障诊断和修复能力方面存在不足,一旦出现故障,修复周期较长,影响生产连续性。

四、技术瓶颈形成的深层次原因分析

4.1 研发投入不足与创新机制缺陷

研发投入不足是制约国产高精度打印喷头发展的首要因素,直接导致技术积累不足和创新能力薄弱。

研发资金规模差距:国际领先企业在打印头技术研发上投入巨大。惠普作为行业领导者,2024 年研发支出达 12.3 亿美元,重点布局纳米级喷墨技术和可持续墨水配方,其研发投入占营收比重维持在 5.8% 的高位。相比之下,国内企业的研发投入明显不足。以爱司凯为例,2024 年其研发投入金额为 2547.06 万元,同比下降 3%;研发投入占营业收入比例为 13.4%,虽然比例不低,但绝对金额与国际巨头相比差距悬殊。

研发投入持续性不足:技术积累需要长期持续的研发投入,而国内企业在研发投入的持续性方面存在不足。爱司凯 2024 年研发投入同比下降 3%,研发投入占营业收入比例相比上年同期下降 3.08 个百分点。这种研发投入的波动不利于技术的持续积累和突破。而国际企业通常保持稳定甚至逐年增长的研发投入,确保技术的持续进步。

创新机制缺陷:国内在创新机制方面存在明显缺陷,影响了研发效率和创新成果转化。相比之下,国际企业建立了完善的创新机制,包括产学研合作、内部创新激励机制、开放式创新平台等。2025-2030 年,全球研发投入呈现加速态势,头部企业研发强度从 2025 年的 7.8% 提升至 2030 年的 12.5%,而国内企业在这方面仍有差距。

基础研究与应用研究脱节:国内在基础研究与应用研究的衔接方面存在不足,导致研究成果难以转化为实际产品。相比之下,国际企业建立了完善的基础研究与应用研究衔接机制,能够快速将科研成果转化为商业化产品。政策驱动效应显著,欧盟地平线计划和中国十四五规划均将精密喷墨列为重点攻关方向,预计带动政府专项投资累计超过 50 亿美元,但如何有效利用这些资金仍是挑战。

4.2 基础研究薄弱与人才短缺

基础研究薄弱和人才短缺是制约国产高精度打印喷头发展的另一重要因素。

基础研究投入不足:国内在打印喷头相关基础研究领域的投入不足,导致核心技术突破困难。相比之下,国际企业和研究机构在基础研究方面投入巨大,为应用技术突破奠定了坚实基础。例如,在压电材料、流体力学、微纳制造等基础研究领域,国际研究机构发表了大量高质量研究论文,而国内在这些领域的研究成果相对较少。

高端人才短缺:高精度打印喷头技术涉及 MEMS 加工、材料科学、流体力学、电子控制等多个交叉学科,需要大量高素质复合型人才。而国内在这些领域的高端人才相对短缺,特别是具有跨学科背景和丰富实践经验的人才更为稀缺。据统计,2025-2030 年,随着喷墨技术的广泛应用,全球对喷墨技术领域专业人才的需求将增长 45%,而国在人才培养和引进方面仍有不足。

人才培养机制不完善:国内在高端技术人才培养方面存在机制不完善的问题,影响了人才培养质量和效率。相比之下,国际领先企业通常与高校建立紧密合作关系,共同培养专业人才,并提供丰富的实践机会和研究资源。例如,爱普生与多所高校合作建立研究中心,培养喷墨技术领域的专业人才,而国内在这方面的合作仍需加强。

国际技术交流不足:国内企业和研究机构在国际技术交流方面相对不足,影响了对国际最新技术发展趋势的把握和吸收。相比之下,国际企业积极参与国际学术会议、技术交流活动,与全球同行保持密切合作。例如,国际喷墨技术领域的重要学术会议和行业展会吸引了全球顶尖企业和研究机构参与,而国内企业的参与度和影响力相对有限。

4.3 产业链配套不足与市场应用局限

产业链配套不足和市场应用局限是制约国产高精度打印喷头发展的外部因素。核心零部件依赖进口:高精度打印喷头的制造需要多种核心零部件,如高精度 MEMS 芯片、特种压电材料、精密驱动电路等。而国内在这些核心零部件的供应方面存在不足,部分关键零部件仍依赖进口。例如,国内首条 12 英寸 CMOS-MEMS 智能微流控芯片量产线于 2025 年 6 月启动,标志着我国在高端半导体领域实现关键技术突围,但在此之前,该领域长期由意法半导体、惠普、佳能等国际巨头垄断,国产化率近乎为零。

产业生态不完善:高精度打印喷头的发展需要完善的产业生态支持,包括上游材料供应商、中游制造企业、下游应用企业等。而国内在这方面的产业生态仍不完善,影响了技术创新和产品推广。相比之下,国际领先企业已形成了完善的产业生态系统,能够快速响应市场需求,推动技术创新和应用拓展。

应用领域拓展不足:国产高精度打印喷头在应用领域拓展方面存在不足,主要集中在中低端应用领域,而在高端工业应用领域的渗透率较低。例如,在 PCB 制造、生物医疗、航空航天等高端领域,国际品牌占据主导地位,国产打印头的应用相对有限。这一方面是由于国产打印头的性能和可靠性不及国际产品,另一方面也与市场认可度和应用习惯有关。

市场培育机制不完善:国内在市场培育和应用示范方面存在不足,影响了国产高精度打印喷头的市场推广。相比之下,国际企业通过与下游应用企业紧密合作,共同开发应用解决方案,推动了打印喷头技术在更多领域的应用。例如,爱普生与众多合作伙伴一起,在 2025 迪培斯广州国际广告展上展出了许多基于爱普生工业打印头的行业解决方案。

五、技术瓶颈对产业发展的制约

5.1 限制高端市场份额提升

国产高精度打印喷头的技术瓶颈直接限制了其在高端市场的份额提升,影响了产业的整体竞争力。

高端工业应用市场占有率低:在高端工业应用市场,如高精度 PCB 制造、高端陶瓷装饰、生物医疗打印等领域,国际品牌占据主导地位,国产打印头的市场份额较低。例如,在 PCB 字符喷印领域,虽然国内企业如正业科技推出了九喷头超高速 PCB 字符喷印机 PY800I,但其定位精度(±38μm)和最小线宽(75~100μm)与国际领先产品相比仍有差距,限制了在高端 PCB 制造领域的应用。

高端设备配套率低:在高端打印设备中,国产打印头的配套率较低,大多数高端设备仍采用进口打印头。例如,在高端数码印刷机、大幅面打印机等设备中,爱普生、柯尼卡美能达、京瓷等国际品牌的打印头占据主导地位。这种情况导致国内设备制造商在高端市场的竞争力不足,同时也限制了国产打印头的市场推广。

利润空间被挤压:由于技术瓶颈的存在,国产打印头主要集中在中低端市场,产品附加值低,利润空间有限。而国际品牌凭借技术优势,在高端市场获取了丰厚的利润。这种市场结构导致国内企业难以积累足够的资金投入研发,形成恶性循环。

品牌溢价能力不足:技术瓶颈导致国产打印头的品牌溢价能力不足,难以在市场中获得与国际品牌同等的认可和价值。即使性能接近的产品,国产打印头的市场价格也往往低于国际品牌,影响了企业的盈利能力和发展空间。

5.2 阻碍新兴应用领域拓展

技术瓶颈也阻碍了国产高精度打印喷头在新兴应用领域的拓展,限制了产业的多元化发展。

生物医疗打印领域应用受限:生物医疗打印是喷墨技术的前沿应用领域,对打印精度和可靠性要求极高。在这一领域,国际企业如 Organovo 等已开发出专门用于生物打印的高精度喷头,能够实现细胞级别的精确控制。而国产打印头在生物医疗打印领域的应用相对有限,主要是由于在墨滴控制精度、材料兼容性、系统稳定性等方面存在不足。虽然国内在生物 3D 打印领域取得了一些进展,如开发出多流道喷头结构,但在高端生物医疗打印应用中仍以进口打印头为主。

精密电子制造领域渗透不足:在精密电子制造领域,如柔性电子、可穿戴设备、RFID 标签等,需要高精度、高可靠性的打印技术。国际企业如富士 Dimatix 等已开发出专门针对这些领域的打印头产品,能够实现 20μm 以下的线宽精度。而国产打印头在这一领域的应用相对有限,主要是由于在分辨率、墨滴控制精度、材料兼容性等方面存在差距。

增材制造与 3D 打印领域应用局限:喷墨技术与增材制造的深度融合是未来发展的重要方向。国际企业已开发出支持多材料、高精度的 3D 打印头产品,能够实现复杂结构的直接制造。而国产打印头在这一领域的应用仍局限于一些低端应用,如砂型 3D 打印等,在高精度、多材料 3D 打印领域的应用相对有限。爱司凯虽然在 3D 砂型打印领域取得了显著进展,实现了从高度依赖进口到自主生产能力的重大飞跃,但在其他 3D 打印领域的应用仍有拓展空间。

新型显示技术领域应用滞后:在 OLED 显示、量子点显示等新型显示技术领域,喷墨打印技术具有广阔的应用前景。例如,季华实验室开发的喷墨打印技术使 OLED 屏幕生产成本降低 30%,良率提升 15%,为国产高端手机屏幕量产奠定基础。但总体而言,国产打印头在新型显示技术领域的应用仍滞后于国际企业,主要是由于在分辨率、精度控制、材料兼容性等方面存在差距。

5.3 制约产业升级与价值链提升

技术瓶颈还制约了整个产业的升级和价值链的提升,影响了制造业的高质量发展。

产业结构升级受阻:技术瓶颈导致国产打印头主要集中在中低端市场,难以满足高端制造业的需求,阻碍了产业结构的升级。例如,在高端 PCB 制造、高端陶瓷装饰、生物医疗等领域,由于国产打印头的性能和可靠性不足,企业不得不继续使用进口产品,影响了产业的升级和转型。

价值链高端环节缺失:由于技术瓶颈的存在,国内企业在打印头产业价值链的高端环节参与不足,主要集中在中低端制造和组装环节,附加值低。而国际企业则控制着研发、设计、核心零部件制造等价值链高端环节,获取了大部分利润。这种价值链结构导致国内产业的整体竞争力和抗风险能力不足。

自主可控能力不足:技术瓶颈使国产打印头在关键技术和核心零部件上依赖进口,自主可控能力不足。这种情况不仅影响了产业的安全和稳定,也限制了产业的创新和发展空间。特别是在当前国际形势复杂多变的背景下,核心技术受制于人的风险日益突出。

创新生态系统不完善:技术瓶颈也导致创新生态系统的不完善,影响了产业的可持续发展。由于缺乏核心技术,国内企业在创新过程中面临诸多障碍,难以形成有效的创新链条和生态系统。这种情况进一步加剧了技术瓶颈的存在,形成恶性循环。

六、应对策略与未来发展路径分析

6.1 加大研发投入与创新体系建设

面对技术瓶颈,加大研发投入和完善创新体系是提升国产高精度打印喷头竞争力的关键。

增加研发投入规模:国内企业应大幅增加研发投入规模,提高研发强度。根据行业发展趋势,头部企业研发强度将从 2025 年的 7.8% 提升至 2030 年的 12.5%。国内企业应以此为目标,制定明确的研发投入计划,确保研发资金的持续增长。同时,政府也应加大对高精度打印喷头技术研发的支持力度,通过专项基金、税收优惠等方式,鼓励企业增加研发投入。

建立产学研协同创新机制:加强高校、科研院所与企业的合作,建立产学研协同创新机制,促进基础研究、应用研究和产业化的有机衔接。例如,可以建立国家级喷墨技术研究中心,整合优势资源,集中力量攻克关键技术难题。同时,鼓励企业与高校合作建立联合实验室、人才培养基地等,培养高素质复合型人才。

构建开放创新平台:构建开放创新平台,吸引全球优秀人才和创新资源参与国产打印喷头技术研发。可以通过国际合作、技术引进、并购重组等方式,吸收国际先进技术和经验,加速技术积累和创新。例如,可以建立国际喷墨技术创新联盟,促进国内外企业、研究机构的交流与合作。

完善知识产权保护与运用机制:加强知识产权保护,鼓励企业积极申请专利,构建专利池,提高知识产权的创造、运用、保护和管理能力。同时,建立知识产权交易平台,促进知识产权的流动和转化,提高创新成果的商业化效率。张不扬作为季华实验室新型显示技术研究部核心研发骨干,累计申请发明专利 32 项,其中《一种 OLED 喷墨打印墨滴定位补偿方法》入选 2023 年佛山市专利价值度百强,这种做法值得推广。

6.2 突破核心技术与关键工艺

突破核心技术和关键工艺是提升国产高精度打印喷头竞争力的核心任务。

MEMS 加工工艺突破:MEMS 加工工艺是高精度打印喷头的核心技术,需要重点突破。应加大对 MEMS 加工技术的研发投入,特别是在光刻、刻蚀、薄膜沉积、封装等关键工艺方面。同时,应加强对新型 MEMS 材料的研究,如高性能压电材料、耐腐蚀材料等,提高打印头的性能和可靠性。根据行业预测,到 2030 年,中国企业在压电元件领域的专利占比将从 15% 提升至 28%,这需要企业加大在这一领域的研发力度。

材料科学创新:材料科学是打印喷头技术的基础,应加强在压电材料、墨水兼容性材料、结构材料等方面的创新。例如,可以研发新型压电材料,提高压电转换效率和机械性能;开发新型墨水兼容材料,扩大墨水适用范围;研究高性能结构材料,提高打印头的耐久性和可靠性。珠海纳思达开发的纳米颜料分散技术,将色彩偏差率从行业平均的 5% 降至 1.5%,这种材料创新值得推广。

系统集成技术提升:系统集成技术是将打印头、驱动电路、控制系统、供墨系统等多个组件整合成一个高效、稳定系统的关键技术。应加强在多喷头协同控制、高精度定位与运动控制、智能控制算法与反馈系统、墨水供应与循环系统等方面的技术研发,提高系统的整体性能和稳定性。

关键设备国产化:关键设备国产化是提高打印头自主可控能力的重要途径。应加大对光刻机、刻蚀机、镀膜机等关键设备的研发投入,提高设备的精度和稳定性。同时,应加强对设备配套软件和控制系统的研发,提高设备的智能化水平和自动化程度。国内已启动首条 12 英寸 CMOS-MEMS 智能微流控芯片量产线,首期月产能达 1500 片喷墨打印芯片,这标志着我国在高端半导体领域实现关键技术突围,这种突破值得肯定和推广。

6.3 拓展应用领域与完善产业链

拓展应用领域和完善产业链是提升国产高精度打印喷头市场竞争力的重要途径。

积极开拓新兴应用领域:应积极开拓生物医疗打印、精密电子制造、增材制造、新型显示等新兴应用领域,为国产打印头创造新的市场空间。例如,可以开发专门用于生物打印的高精度喷头,满足组织工程和再生医学研究的需求;研发适用于柔性电子的打印头,支持可穿戴设备、柔性传感器等新兴产业的发展。随着喷墨打印与增材制造深度融合,2029 年将出现可同时完成结构打印和功能集成的复合制造系统,使航空航天领域应用成本降低 40%,国内企业应提前布局这一领域。

加强产业链协同:应加强打印头产业链上下游企业的协同合作,形成完整的产业链体系。上游企业应提高材料、零部件的质量和性能,为打印头制造提供优质配套;中游企业应加强技术创新,提高打印头的性能和可靠性;下游企业应积极采用国产打印头,为其提供应用场景和反馈。通过产业链协同,提高整体竞争力。

推动标准体系建设:推动喷墨打印技术标准体系建设,规范产品质量和技术要求,促进市场健康发展。应加强与国际标准的对接,提高国产打印头的国际认可度。同时,应积极参与国际标准的制定,提升话语权和影响力。

培育龙头企业与产业集群:培育一批具有核心竞争力的龙头企业,形成产业集群,提高产业集中度和规模效应。例如,可以在佛山、东莞等地建设喷墨技术产业集群,吸引上下游企业集聚,形成完整的产业生态系统。季华实验室 "璀璨行动" 计划 10 年内完成 16 台套关键装备国产化,目标培育千亿级产业集群,目前已吸引光显科技、希达电子等 40 余家显示领域企业入驻三山显示制造装备产业园,这种做法值得推广。

6.4 政策支持与人才培养

政策支持和人才培养是提升国产高精度打印喷头竞争力的基础保障。

加强政策引导与支持:政府应加强对高精度打印喷头技术的政策引导和支持,制定相关产业规划和技术路线图,明确发展目标和重点任务。同时,加大财政投入,通过专项基金、补贴、贷款贴息等方式,支持关键技术研发和产业化。政策驱动效应显著,欧盟地平线计划和中国十四五规划均将精密喷墨列为重点攻关方向,预计带动政府专项投资累计超过 50 亿美元。

完善金融支持体系:完善金融支持体系,为高精度打印喷头企业提供多元化的融资渠道。鼓励风险投资、私募股权投资等投资机构加大对喷墨技术领域的投资力度;支持符合条件的企业上市融资、发行债券,拓宽融资渠道;发展知识产权质押融资、供应链金融等新型融资方式,为企业提供更多融资选择。

加强国际合作与交流:加强国际合作与交流,积极参与全球喷墨技术创新网络。通过国际合作项目、技术引进、人才引进等方式,吸收国际先进技术和经验,提高国产打印头的技术水平和国际竞争力。同时,鼓励企业 "走出去",参与国际市场竞争,拓展国际市场。

加强人才培养与引进:加强高素质复合型人才的培养和引进,为高精度打印喷头技术发展提供人才保障。应加强高校相关专业建设,优化课程设置,培养具有跨学科背景的专业人才;加强与国际高校和研究机构的合作,培养国际化人才;完善人才引进政策,吸引海外高端人才回国创新创业。例如,可以实施 "喷墨技术人才计划",培养和引进一批领军人才和创新团队。

结语:

高精度打印喷头作为现代制造业的关键技术,其发展水平直接影响着多个行业的转型升级和高质量发展。当前,国产高精度打印喷头在 MEMS 加工工艺、材料科学、系统集成技术等核心领域与国际先进水平仍存在巨大差距,导致在高端市场份额提升和新兴应用领域拓展方面面临无法跨越的鸿沟。

突破核心技术瓶颈,实现国产打印喷头的高质量发展,是中国制造业转型升级的必然要求,也是提升国际竞争力的重要途径。需要政府、企业、高校、科研院所等各方共同努力,形成合力,推动国产高精度打印喷头技术的创新发展,为建设制造强国贡献力量。

★ 免责声明 ★

1、本文仅为学习交流参考,对其准确性、完整性、时效性不作任何保证。读者需自行筛选核实,对使用结果负责。

2、文中部分素材(包含但不限文字、数据、图片等)引自官方报道、行业报告及公开资料,版权归原作者或相关权利人所有。若涉及侵权,请联系我方处理。

想了解更多喷墨资讯,请点击访问中喷网官网:

沪公网安备 31011702001106号

沪公网安备 31011702001106号