喷墨打印机在家庭和办公场景中几乎无处不在,它以高性价比和出色的彩色打印能力成为许多人的首选。然而,用户常常被一个看似“无解”的问题困扰:打印头堵塞。当打印机突然罢工,纸张上只留下断断续续的墨迹或大片空白时,人们往往一边懊恼地清洗打印头,一边疑惑:为何堵头问题如此顽固?这背后,其实是墨水与硬件之间一场隐形的博弈。

墨水的“性格”与硬件的“脾气”

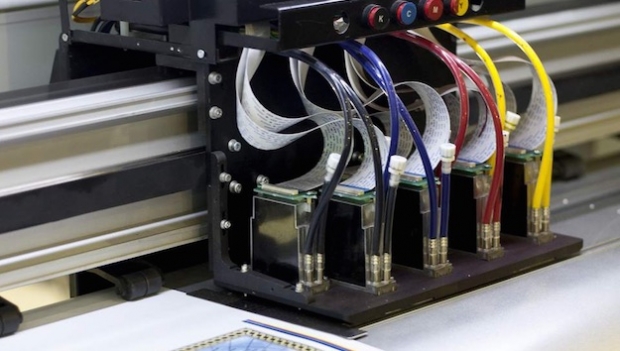

喷墨打印机的核心在于其精密的打印头。这些细如发丝的喷嘴直径通常只有几十微米,内部结构比人类的毛细血管还要脆弱。而墨水,作为流动的“血液”,必须完美适配这些微型通道。墨水的黏度、表面张力、干燥速度等特性稍有偏差,就可能引发堵塞。例如,某些廉价墨水中添加的防腐剂或增稠剂比例不当,容易在喷嘴内结晶;而过于黏稠的墨水在低温环境下流动性下降,也会导致供墨不畅。

与此同时,打印头的设计本身是一把双刃剑。为了追求更高的打印精度,厂商不断缩小喷嘴尺寸、增加喷嘴密度,这使得硬件对墨水的兼容性要求愈发苛刻。某些打印机甚至采用热发泡技术,通过瞬间加热墨水产生气泡来推动喷射——这种高温环境可能加速墨水成分的氧化或沉淀。当墨水配方与打印头的物理特性无法“和平共处”时,堵塞几乎成为必然。

环境与习惯:压垮骆驼的最后一根稻草

如果说墨水与硬件的适配是堵头的底层逻辑,那么用户的使用习惯和外部环境则是触发问题的导火索。打印机长期闲置是最常见的“罪魁祸首”。当墨水在喷嘴中静置超过一周,溶剂逐渐蒸发,留下的固态成分会像水泥一样牢牢附着在管壁上。尤其是在干燥的冬季或空调房中,这种风险成倍增加。

另一个容易被忽视的细节是“伪节约”心理。许多用户为了省钱选择第三方兼容墨水,但这些产品可能缺乏原厂墨水经过严格测试的稳定性。曾有实验对比发现,某品牌兼容墨水在使用三个月后,显微镜下可见的颗粒物数量是原厂墨水的5倍以上。这些微小颗粒日积月累,最终成为堵塞通道的“元凶”。

破解困局:在博弈中寻找平衡点

要打破墨水与硬件的对抗僵局,关键在于建立三者(墨水、硬件、用户)的协同关系。首先,定期打印的重要性再怎么强调都不为过。即使没有实际需求,每周强制打印一张包含全色块的测试页,也能通过墨水流动有效冲刷喷嘴。对于经常出差或使用频率低的用户,可以考虑启用打印机的自动维护模式,让设备定期执行微量喷墨操作。

在墨水选择上,原厂耗材虽然价格较高,但其配方经过数千小时的耐久性测试,能最大限度匹配打印头的物理特性。如果确实需要选用第三方墨水,建议优先购买提供“防堵头承诺”的品牌,并观察包装上是否标注“纳米级过滤”等工艺说明。

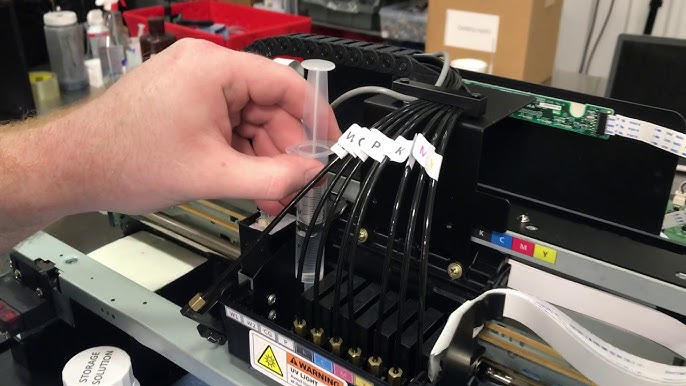

硬件维护方面,当堵头初现端倪时,切忌反复执行强力清洗程序。过度清洗不仅浪费墨水,频繁的负压抽吸还可能损伤喷嘴结构。更稳妥的做法是:先用打印机自带的喷嘴检查功能定位堵塞颜色,针对性地用温水浸润的棉签轻敷打印头(仅限可拆卸式设计),或是将打印头浸泡在专用清洁液中2-4小时,让溶剂慢慢溶解结块物质。

技术的进化与用户的觉醒

近年来,厂商也在尝试通过技术创新缓解这一矛盾。爱普生推出的PrecisionCore微压电打印头,通过改变电压而非加热的方式控制墨滴,既降低了对墨水配方的依赖,又减少了高温导致的墨水变性风险。惠普则研发出“页宽式打印头”,通过增大单个喷嘴的墨水容量来延长闲置耐受时间。这些进步虽然不能彻底消灭堵头问题,但显著提升了用户体验。

对用户而言,与其将堵头视为纯粹的设备故障,不如将其理解为喷墨技术本质特性的外在表现。在这场墨水与硬件的博弈中,没有一劳永逸的解决方案,只有基于科学认知的持续呵护——就像对待一盆精致的盆景,既需要选择适合的土壤(墨水),也要修建合宜的枝干(硬件),更离不开园丁每日的照料(使用习惯)。当三者达成微妙平衡时,那些恼人的断线和空白,终将化作流畅跃动的色彩。

沪公网安备 31011702001106号

沪公网安备 31011702001106号